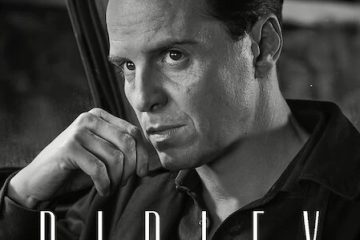

César Miguel Rondón

Palabras a los graduandos de las Maestrías del IESA

16 de marzo de 2013

No deja de resultarme paradójico estar esta tarde aquí, yo comunicador, hablándole a ustedes, los especialistas. Y digo paradójico porque, durante las últimas décadas, la costumbre ha sido exactamente al revés: yo, comunicador, escuchando las respuestas que a mis preguntas daban ustedes, los especialistas. Es una práctica habitual, entre los de mi oficio, consultar las opiniones de los profesores y egresados de este prestigioso instituto. Suelen llenarnos de cifras, estadísticas, argumentos que contribuyen a una radiografía bastante certera de la realidad nacional. Pero esa realidad, a pesar de esas mismas cifras y argumentos, se nos hace cada vez más elusiva, jabonosa y distorsionada.

¿Qué ocurre?

Ocurre que hay intereses fuertes y poderosos que atentan contra lo diáfano, que para nada están inclinados a la difusión y comprensión de esa realidad tal y como ella es medida y analizada por la ciencia y la academia. Intereses que apuestan a lo opaco porque gracias a esa opacidad reinan y controlan. No hay, entonces, una realidad; hay dos, hay cuatro, hay tantas realidades como a la confusión le convenga.

En los casi cinco lustros que llevo realizando mi programa radial, he consultado la opinión de expertos de las más diversas disciplinas académicas, para tratar de abordar, de una manera amplia, sensata, seria y comprensible, lo que nos ocurre como pueblo, como país, como nación. Así, tradicionalmente, he entrevistado a sociólogos, políticos, empresarios, médicos, ingenieros, economistas, dirigentes sindicales, sicólogos, artistas, músicos, historiadores, en fin… Sin embargo, gracias a esa confusión y opacidad de estos últimos tiempos, esa larga lista de disciplinas y profesiones se ha ampliado a otras menos rigurosas y ortodoxas. No sólo he tenido que invitar con frecuencia a antropólogos, sacerdotes y teólogos, sino también a expertos en religiones primitivas, en brujería, santería y espiritismo, y, cada vez con más frecuencia, me es necesario tener en el estudio a un siquiatra para que me ayude a entender lo que nos está pasando.

Repito la pregunta: ¿qué ocurre?

Ocurre que estamos en revolución. Y las revoluciones, por definición, están obligadas a reinventar el mundo so pena de negarse y desvirtuarse. Y es esta la diferencia medular con, digamos, un mal gobierno. Malos gobiernos hemos tenido, y seguramente seguiremos teniendo. Algunos mejores, otros peores. Pero siempre cambiables, siempre renovables. Ese fue uno de los logros más importantes de nuestros años de democracia: la alternabilidad en el poder, saber que los gobiernos eran finitos, que cada cinco años podíamos salir de ellos, sin sobresaltos ni madrugonazos. Una revolución, por el contrario, es única, irrepetible e irremplazable. Ha de ser, imperativamente, infinita. Y es este condicionante tan terrible el que, entre otros, impone ese manto de oscuridad y confusión sobre nuestra realidad.

Esta revolución ha reinventado nuestra historia, nuestra relación con la economía y con el mundo, y, tanto o más grave aún, ha pretendido reinventar la misma manera en que nos relacionamos entre nosotros los venezolanos. Para la revolución, la Venezuela de la llamada Quinta República es una Venezuela parida desde otro molde, como una suerte de modelo superior, que, por supuesto, ha de negar, despreciar y borrar todo lo que estuvo antes de ella.

Y en ese borrar y despreciar, las cifras juegan un papel muy importante. De allí que pasen a ser tan cuestionables, tan dudosas, y, sobre todo, tan peligrosas. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, se ve obligado librar una batalla importante a favor de la revolución, ante el ataque frío y feroz proveniente del sector académico. ¿Cuántos desempleados tiene realmente nuestro país? ¿Cuántos y cuán pobres somos? ¿De verdad pasamos hambre? ¿De verdad nuestra salud pública es tan deficiente? ¿Es cierto que la deserción escolar es cada vez más alta y prematura? ¿Que nuestra educación es una vergüenza en el escenario continental? La lista puede ser tan interminable como las angustias. Las respuestas pueden ser tan enrevesadas y desfachatadas como lo exijan la urgencia política y la necesidad de permanecer en el poder.

Les pongo un ejemplo más sencillo pero no menos dramático y cruel: las cifras de la violencia cotidiana. Fue costumbre que el Cuerpo Técnico de Policía Judicial –la antigua PTJ- brindara todos los lunes cifras oficiales sobre el número de muertos durante el fin de semana y los días previos. En esta suerte de parte, se incluían las víctimas por accidentes y, claro está, las de la violencia a secas. Ocurrió que estas últimas empezaron a subir dramáticamente. La violencia, como las pestes bíblicas, se fue extendiendo, invadiendo calles y callejones sin discriminación alguna. Cada vez más muertos, cada vez más homicidios, asesinatos. La solución, entonces, eliminar los partes de los lunes y sus cifras. Se eliminaron las cifras oficiales lo que, evidentemente, no eliminó la violencia y sus víctimas. Los periodistas de sucesos, así, se vieron obligados a buscar otros instrumentos para medir las secuelas de tanta barbarie y desenfreno. La solución más sencilla y a mano resultó contar ellos mismos los muertos. De esta manera terminaron apostándose diariamente, no sólo los lunes, a las puertas de la morgue de Caracas. Los resultados fueron escalofriantes y con un agravante terrible: se limitaban a la ciudad capital, lo que dejaba por fuera nada menos que al resto del país. El Gobierno, sin embargo, las descartó (y las sigue descartando) no por éste u otros detalles puntuales, sino por uno meramente formal y burocrático: no son cifras oficiales.

Hago estas referencias porque quiero ilustrar el punto medular: medir, asir, atrapar la realidad en tiempos de revolución es una tarea engorrosa y complicada, y ello porque, a pesar de que todos somos venezolanos y vivimos en el mismo tiempo y en el mismo territorio, no pareciera que, por instrucciones, directrices, decretos y dogmas ideológicos del gobierno revolucionario, pertenecemos y/o procuramos el mismo país. Esto, pues, crea un abismo de vértigo entre 28 millones de ciudadanos que portan la misma cédula de identidad.

Casi cinco lustros en este trance, jalando una cuerda que nunca antes habíamos conocido, ha dejado un país traumatizado, resentido en sus cimientos, fracturado en sus creencias y principios fundamentales, y, sobre todo, herido en su espíritu nacional. Hoy no hay un venezolano, hay dos o tres tipos de venezolano y, lo peor, perversa y diabólicamente enfrentados entre sí. Por ello, ya no es infrecuente que leamos sesudos ensayos y análisis, o meras voces de la calle, que hablen de la eventualidad, cada vez cercana, de un estallido social o de una imperdonable guerra fratricida.

Los que nos oponemos a semejantes escenarios, siempre levantamos como defensa el escudo de la razón. Mas la revolución, que ha servido de caldo de cultivo para que germinasen todas estas situaciones, impensables por imposibles hasta no hace mucho, se justifica y fundamenta en exactamente lo contrario: el imperio de la sinrazón y la emoción, la empatía mística y fanática con un líder, un caudillo, la sed de venganza (¿histórica? ¿social? ¿política?) frente a unos supuestos usurpadores y traidores que están en la otra acera. Muchos insisten en que la revolución simplemente liberó unos fantasmas que desde hace mucho estaban allí. No sólo eso: que la revolución sirve como dique de contención para que esos mismos fantasmas no lleguen a sus extremos; en otras palabras: para que la sangre no llegue al río. Modestamente, percibo que estas ideas contienen un chantaje inaceptable. Intuyo que hay una simpleza demasiado tramposa en el análisis. Nuestro país es algo bastante más denso y complejo. Y merece respeto. Respeto académico y respeto político.

Pero, ¡cómo negarlo! Somos un país polarizado. Y los polos no se conocen ni se reconocen. Detengámonos un momento para precisar la diferencia que nos implican a los venezolanos estos dos verbos.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Reconocer es:

Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias.

La palabra “identidad” me titila de manera particular. Los polos en los que está dividido el pueblo venezolano no examinan -ni con cuidado ni descuidadamente- al que está enfrente. Hay una “identidad” que no aceptan; mucho menos su naturaleza y su circunstancia. En otras palabras, no reconocen al otro.

Busco el verbo “Conocer”. Dice el DRAE:

Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver. Y en una segunda acepción: Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él.

Dado el contexto en que estoy manejando estas definiciones del diccionario oficial de nuestra lengua, creo que no tiene mayor sentido detenerme en lo que está de bulto: si no había intención de reconocer, mucho menos la hay de conocer al contrario, al que está enfrente, “al que es distinto de todo lo que no soy yo”.

Esto nos lleva a una situación singular, absurda: si el otro no existe sólo existo yo, pero ese otro “inexistente” se manifiesta, hace ruido, me produce cierta picazón, me molesta, me fastidia. Por lo tanto, mi única opción es eliminarlo, bañarlo con un aerosol antiestorbos que me alivie la existencia. Y es aquí donde la realidad, la que ninguno de los dos reconoce ni acepta, se les viene encima como un muro lapidario y gigantesco: no sólo los dos existen, sino que, desgraciadamente para ellos, no son los únicos. Venezuela es más, muchísimo más, que este disparate y este chantaje.

El twitter, esa red social tan en boga y tan popular en estos tiempos, no tiene ningún valor estadístico, lo sabemos, pero bien nos puede servir como una referencia circunstancial a efectos de estas palabras. La plataforma en cuestión tiene un indudable efecto catártico: allí entra la gente a gritar, a desahogarse, a insultar y a maldecir a todos aquellos que -disculpen- me joden la vida. Un opositor escribe algo, y de inmediato viene una andanada de ofensas chavistas que, sin detenerse a analizar lo dicho por el contrario, sus razones, sus pareceres, le despachan de este mundo hasta con muy explícitas, en no pocos casos, amenazas de muerte. Y la inversa también funciona, y, desgraciadamente, no en menor medida. En esta cruel simpleza, en este escenario tan primario y maniqueo, el chavista realmente piensa que todos los opositores son unos oligarcas millonarios, apátridas vendidos a la CIA, miserables descendientes de los “asesinos” de Bolívar, enemigos a ultranza de todo lo que suene a cerro, a rancho, a pobre. Y, con la misma, los opositores ven en todo simpatizante o militante del chavismo, a un vendido a la dictadura cubana, un comunista decimonónico que va a exterminar todas las posibilidades de la economía moderna como la conocemos en este nuevo siglo, un corrupto ladrón enriquecido a costa del erario público, o un fanático peligroso y armado, malandro irredento, que saldrá a las calles a pasar a cuchillo a todo aquél modesto clase media que a él se le antoje rico o millonario. Como comprenderán, en semejante esquizofrenia nadie puede vivir. Y esa, lamentablemente, ha sido nuestra vida durante ya demasiados largos años.

Regreso, entonces, al punto inicial de estas reflexiones: en semejantes circunstancias es complicado dar con la verdad. Es demasiado difícil hacer foco; es demasiado fácil errar el tiro. Levantamos, así, de lado y lado, edificios de mentiras, peligrosos espejismos que nos merman el juicio y la sensatez. La salida a semejante entuerto, evidentemente, no la tengo; apenas soy dueño de mis angustias y de mis dudas. Ellas, sin embargo -aunque como reza el refrán “nadie aprende en cabeza ajena”-, las expongo ante ustedes que algún valor referencial quizás puedan tener. Les propongo detenernos en dos casos.

El primero. Mucho hemos oído que de este gobierno no se sale por los votos, que la revolución no abandonará el poder por las buenas. Quienes apoyan estas ideas alientan quimeras, imposibles, inútiles, y, sobre todo, condenables golpes de estado (¡como si ya no tuviéramos suficiente con quince años de gobierno militar y militarista!); una apuesta absurda por una salida cruenta y sangrienta cuyo control y final nadie garantiza. Para estos venezolanos, la oposición se equivoca y pierde el tiempo con su apuesta democrática. Descarto de plano esta opción; pero algo de razón no les falta a estos compatriotas. Veamos.

La revolución, que se asume socialista, izando sin empacho las banderas de la revolución cubana, critica duramente las instituciones del Estado que la precedió, descalificándolas por “burguesas”. Estas instituciones no tienen porqué ser respetadas; es más: mientras más se les irrespete y quebrante, mejor. Así, los poderes legislativo y judicial, por ejemplo, pasan a estar al servicio de la revolución, y no de la Constitución y las leyes, como sería lo correcto. La justicia como la hemos conocido históricamente, ahora “burguesa”, no tiene mayor sentido ante la justicia “revolucionaria”. Semejante despropósito abre las puertas para que el país todo sea cubierto por un inmenso e inaceptable manto de impunidad. Comenzando su primer gobierno, el líder de la revolución llegó a justificar, en un remedo mal digerido de Víctor Hugo, que por hambre era justificable robar pan. Tiempo después, con o sin razón, se asumiría como artífice ideológico de los desmanes de febrero del 89, con lo que, a las claras, haría del caos y la anomia social sus banderas. Una población pobre, mayoritaria, estaba sumida en la miseria y la desgracia porque una población rica, minoritaria, les había robado y condenado. La primera tendría derecho a la venganza, la segunda a nada.

La demagogia y el espíritu panfletario que encierran estas ideas es protuberante y nauseabundo. Cinco lustros después hay más pobres, cuantitativamente hablando, y en condiciones mucho más graves y lamentables. Todo el discurso revolucionario terminó reducido, en la práctica diaria, a una relación cómplice y encubridora con el delito. La impunidad, como decía, es la única marca visible que, en estos asuntos, exhibe la revolución; de allí el salvaje desbordamiento de la violencia y la delincuencia.

Meses atrás, el destacado periodista norteamericano Jon Lee Anderson, quien de manera acuciosa y constante ha estado sobre la pista de nuestro proceso revolucionario, publicó un reportaje, en la revista The New Yorker, sobre la llamada Torre de David. Dicho reportaje pone en evidencia algunas de las consideraciones que he planteado previamente. Y deja al descubierto, despiadada y vergonzosamente, la íntima y muy estrecha relación entre el delito y conspicuos representantes del régimen. La Torre de David es un inframundo (a pesar de la paradoja de empinarse hacia las alturas) donde la ilegalidad campea a sus anchas gracias al oxígeno cómplice que le brinda la revolución. Un prominente hombre del régimen, por ejemplo, se ufana en el reportaje de que uno de sus espalderos, muy joven por cierto, ya tiene en su haber más de sesenta muertos. Y el revolucionario –dice el periodista- sonríe con orgullo. Otro individuo, cuyo oficio confeso es ser líder e instigador de invasiones, comenta con satisfacción que ahora también se desempeña como asesor de la Ministra de Asuntos Penitenciarios. En fin…

Casos como estos, mas los de los colectivos armados por y para la revolución, llevan agua al molino de los que argumentan que, por las buenas, este régimen no saldrá jamás. No es mi intención, en este momento, ahondar en este punto. Sólo insisto en que es imposible superar los vicios que padecemos como sociedad volviéndonos más viciosos; el infierno dictatorial no se puede enfrentar con más dictadura. Todo lo contrario. Democracia y más democracia es la única salida válida y sensata.

Pero traje a colación toda esta reflexión sobre la violencia y el submundo que supone la colectividad de la Torre de David, porque, tras leer el reportaje de Anderson, algo que no está explícito en el mismo me empezó a retumbar en la cabeza. En ese mundo la oposición, y todo lo que ella supone en esa sumatoria de valores democráticos y rescate de la justicia y la legalidad, no tiene cabida. No porque le hayan negado la entrada, sino porque su mensaje, su discurso y propuestas, allí no son necesarios. Ese es un universo que se mueve a otra velocidad y con otro destino, y mientras los que aspiran a gobernar, desde la acera opositora, no den con las coordenadas de ese otro pedazo de nosotros, estaremos perdidos.

Y aquí regreso a mi planteamiento inicial: los dos polos que ni se conocen ni se reconocen. No sé cuántas Torres de David hay en nuestro país, cuántos escenarios de colectividades cercadas por la miseria, sin esperanzas ni expectativas de una mejor vida. Pero es necesario que el liderazgo emergente del país, en el que ustedes, estimados graduandos, tienen un espacio importante y protagónico, pueda conocer y reconocer a fondo, con extrema propiedad y pertinencia, lo que esos universos suponen y determinan; sin ellos no llegamos.

El segundo caso que quería traer a colación, se basa en una reciente experiencia personal. Me ocurrió pocos minutos después de la muerte del Presidente, el líder, la encarnación misma de la revolución. Acompañaba a mi hija en un evento escolar fuera del colegio. Aunque nunca hubo una noticia más esperada que esa muerte, al conocerse, sin embargo, dejó un aire espeso marcado por el desconcierto, la incertidumbre, la confusión. Padres, profesores, alumnos, todos trataban de salir rápidamente del sitio; en momentos de cielo tan tenebroso, cuando se sospecha una tormenta, es mejor buscar pronto el techo casero. Y sucedió que, en la confusión, una amiga de mi hija quedó al desamparo: nada, le damos la cola. Y, antes de abordar el carro, mi hija me advierte en voz baja: ella es chavista. ¡Vaya una singular paradoja esta que nos depara el destino! Nada. Como cantaba la salsa: la vida te da sorpresas.

El trayecto no era largo, pero el tráfico era mucho más pesado que de costumbre; los mismos automóviles parecían ser víctimas del marasmo colectivo. Mi hija le susurró a su amiga algo que no dejó de impactarme: “puedes llorar todo lo que quieras” –le dijo. Y la joven, incontenible, empezó a llorar a sus anchas. De nuestra parte un silencio respetuoso mientras ella se desahogaba. Sufría. Sufría mucho. Había perdido a alguien muy querido, muy importante en su vida. Y, lo que más me impresionó, muy cercano. Iba a mi lado y me tocó consolarla. Tomarle la mano, ofrecerle un pañuelo, eran gestos inútiles cuando uno no es parte real y empapada del dolor. Era una muchacha del último año del bachillerato, con edad de votar, y, de hecho, ya había votado; obvio, por su líder ahora muerto. Ese líder no sólo no era el mío, sino que yo lo había cuestionado y combatido desde su primerísima aparición pública en aquella cruenta madrugada de febrero del 92, que, con no poco susto y desconcierto, me tocó cubrir por la radio. Pero ella lloraba y su dolor me dolía. Quizás porque era amiga de mi hija. Quizás porque en su lugar ha podido estar mi hija. Entendí, entonces, que había un país que me exigía algo más. Y esa exigencia se me hizo mucho más clara y apabullante cuando, horas después, pude ver el mismo dolor en multitudes incansables que, tras largas horas de espera, desfilaban solemnes y llorosas ante el féretro del caudillo.

Nuestro país -allí está la soberbia bofetada- no es sencillo –como tantos, como todos-, no es el estúpido y elemental blanco y negro que, por igual, han tratado de dibujar, en abierto e imperdonable chantaje, los liderazgos de uno y otro polo. La redención, el rescate que tanto ansiamos y necesitamos, de lado y lado, pasa por superar esa lamentable simpleza. Es, pues, necesario, imperativo, conocernos y reconocernos a plenitud; sólo de este ejercicio, de este esfuerzo mancomunado, podremos empezar a tendernos manos, brazos y puentes. Sólo así, poco a poco y con mucho barro, la unión, que es imprescindible e irrenunciable, podrá darse entre nosotros.

Esta tarde me he sentido muy honrado en poder dirigirme a ustedes en una ocasión tan solemne y trascendental en sus vidas. Entiendo que un discurso para semejante ocasión estila ser optimista, risueño y alentador. Espero no haberlos defraudado. Pero, aunque no lo haya parecido, esta es mi singular manera de convocar el optimismo y la esperanza. Y les digo por qué: no creo que el optimista sea –como suele decirse en estos ámbitos- un pesimista mal informado. Para mí es al revés: soy optimista porque soy un pesimista muy bien informado.

No es el momento para darnos cabezazos por pavosas leyes de Murphy. Soy un agnóstico militante y descarto la posibilidad de que Dios nos tenga rabia. No apuesto a la lotería y jamás he sellado un cuadro de 5y6, por lo tanto, descarto la posibilidad de perder. Sigo convencido de que el sol sale por Petare y de que Catia, golosa, se lo traga unas cuantas horas después. Creo que un niño, no importa cuan humilde sea su origen, si está bien alimentado, con buena salud y mejor educación, sólo tiene como límite la galaxia. No creo que haya pueblos tristes y condenados. Y mucho menos creo que el nuestro sea uno de ellos. No creo, pues, ni en trampas ni en sorpresas del destino. Creo, simplemente, en nosotros los venezolanos, con todo lo desorientados, cansados y confundidos que ahora podamos estar.

Esta hermosa tarde he querido hacerles partícipes de una de mis más recurrentes angustias: la dificultad para asir, medir y conocer, con propiedad y verdad, nuestra dura y empañada realidad nacional. Me doy por satisfecho si algo de esta reflexión queda en algún rincón de sus computadoras. Salen ustedes hoy con las mejores herramientas, egresados de las importantes y prestigiosas maestrías del IESA, con todos los rudimentos para que la realidad sea siempre manejable y superable.

Me voy tranquilo y esperanzado porque esta reunión de hoy no la hemos tenido en el Aeropuerto de Maiquetía, del otro lado de la inmigración, ya con los pasaportes sellados para partir. Me voy contento y feliz porque seguimos en Venezuela. Y, sobre todo, porque ustedes son venezolanos.

5 comentarios

He asistido a 4 actos de graduación, de mi graduación, siempre he sido muy estudiosa la última Cumlaude sorpresivamente porque ni me lo imaginaba me enteré cuando firmé el acta de grado. En ninguno recuerdo un discurso tan propicio, ajustado al momento, ni tan bonito, tampoco ninguno que me sacudiera el alma como éste. Gracias por poner en blanco y negro lo que muchas veces pensamos y sentimos pero que no logramos definir.

Gaby Reyna Klindt

He asistido a 4 actos de graduación, de mi graduación, siempre he sido muy estudiosa la última Cumlaude sorpresivamente porque ni me lo imaginaba me enteré cuando firmé el acta de grado. En ninguno recuerdo un discurso tan propicio, ajustado al momento, ni tan bonito, tampoco ninguno que me sacudiera el alma como éste. Gracias por poner en blanco y negro lo que muchas veces pensamos y sentimos pero que no logramos definir.

Gaby Reyna Klindt

Excelente César, primera vez que leo uno de tus artículos, parece obra de Nietzsche en El Origen de la Tragedia!

Estimado y querido Cesar acabo de leer este excelente artículo con mi esposa y no pudimos contener las lagrimas, realmente conmovedor. Si al optimismo, si a la democracia, si a dejar de pensar que estamos «atrapados, sin salida» no al vicio. El SER NACIONAL debe sobreponerse a las tramoyas de oficialistas y opositores.

Hoy, al leer este artículo, consigo más elementos para fortalecer la Resurrección de Jesús en mi corazón,tengo más fe y esperanzas por un mundo donde los venezolanos sigamos amándonos como a nosotros mismos, junto al resto de habitantes.

Asi sea y mil gracias