Publicado en: Papel Literario

Por: Luis Enrique Pérez-Oramas

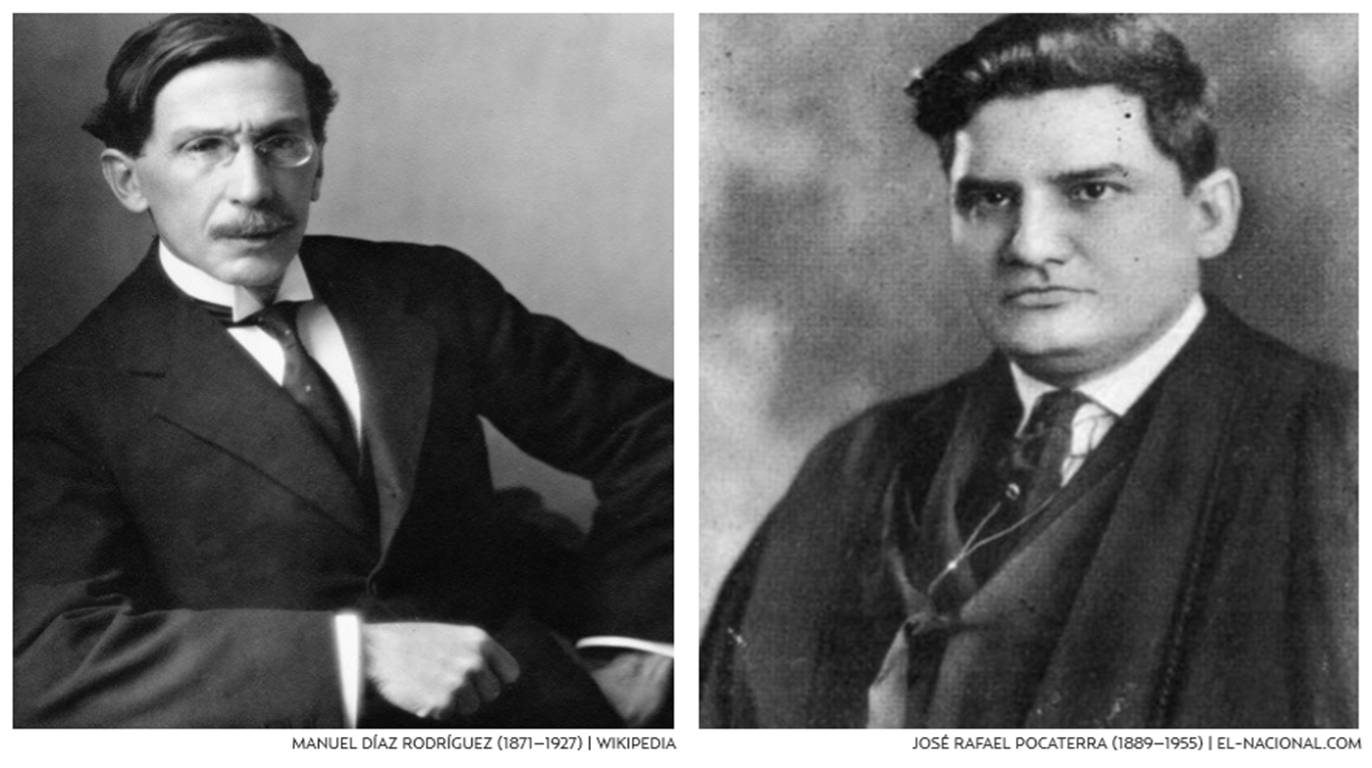

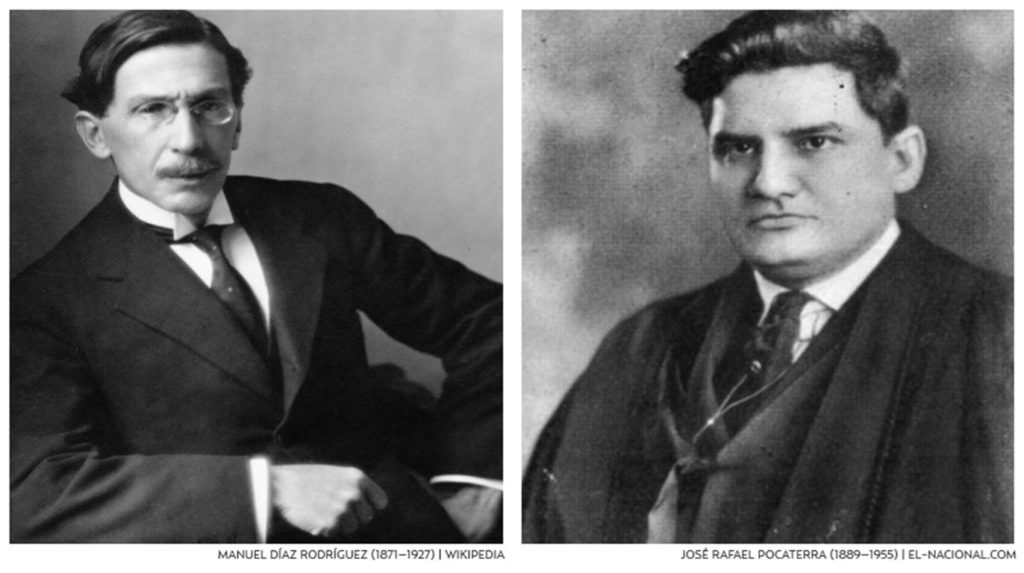

“Una mañana, a comienzos del año 99” el general Ducharme se detuvo, de paso por el despacho presidencial, en un hombrecín impaciente que se agitaba de la larga espera con ojos vivaces velados por “una soñolencia india y sensual, midiendo la antesala con sus pasitos acelerados e inquietos”. Ducharme lo dejaría, indiferente a su cólera, solo para verlo subir unos meses más tarde, “rengo y lívido a causa de una pierna rota, las cuatro gradas del Salón Elíptico del Palacio Federal”, encumbrado en su revolución de pacotilla, ya ostentando para todos, en mala hora, el malhayado nombre de Cipriano Castro. Ninguna memoria de aquellos años de infamia, ninguna apología de la tiranía andina superará nunca la acerba ironía de José Rafael Pocaterra en las Memorias de un venezolano de la decadencia, título que aún nos sirve, cien años más tarde, a los venezolanos para dibujar la experiencia exacta de nuestras dos más recientes décadas.

Puede que nadie recuerde los nombres de quienes (des)gobernaron a Venezuela a fines del siglo XIX, pero la escena final de Díaz Rodríguez, para quien lea sus Idolos rotos, es más elocuente que todas las memorias de la revolución de Castro: aquella soldadesca que copulaba como animales salvajes dejando correr su semen por los cuerpos de yeso de las esculturas en la Escuela de Bellas Artes no ganó, al final de cuentas, la guerra. Fueron las estatuas mudas y maculadas, fue la deposición de la escritura y el testimonio valiente lo que se impuso sobre la memoria gris de la mediocridad histórica. Tampoco Venezuela llegó a ser verdaderamente independiente hasta que, a fines de aquel siglo XIX, pudimos los venezolanos contar con una imagen elocuente de la gesta y ver la figura de sus próceres, que les debemos a los pinceles de nuestros maestros académicos y a nuestros primeros legendarios narradores. Porque la única potencia de las obras de arte, que no podrá hacer palidecer ningún empeño del poder ni ninguna violencia de la vanidad política, reside en su persistencia: persistencia de su memoria para dar cuenta exacta de un tiempo, de una época, para erigirlos en el imaginario colectivo. Y nada vence más al horror, ni es con más dulce lentitud en su venganza, que el testimonio de los artistas.

Que lo mejor de la nueva narrativa venezolana se haya volcado enteramente a hacer el retrato descarnado del hundimiento y del pillaje que el chavismo ha acometido en contra de la nación es tan elocuente como la tragedia de los millones de venezolanos que huyen de sus efectos. No podrán las generaciones por venir eludir esa verdad, ni podrá nadie ignorar lo que fue Venezuela bajo el más abyecto de sus regímenes políticos y esto, que las recientes y justamente celebradas novelas de Rodrigo Blanco Calderón (The Night) o de Karina Sainz Borgo (La hija de la española) describen magistralmente, como lo han hecho también las obras de Alberto Barrera Tyszka (Patria o muerte, Mujeres que matan) y de Francisco Suniaga (Adiós Miss Venezuela), o las novelas y cuentos de Juan Carlos Méndez Guédez y Miguel Gomes, de Ana Teresa Torres (Diario en ruinas 1998-2017), de Juan Carlos Chirinos (Los cielos de Curumo), de Eduardo Sánchez Rugeles (26: La vida de Luis Alberto), precedidos en tiempo y magisterio por aquel conmovedor relato mínimo dedicado al primer mártir de Hugo Chávez, Franklin Brito, escrito por el más grande novelista de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, José Balza (Uno: Ejercicio narrativo). El asunto es pues ya objeto de enjundia estudiosa y de publicación académica (Patricia Valladares Ruiz: Narrativas del descalabro, la novela venezolana en tiempos de revolución), pero poco resuena, por razones de mayor urgencia, en nuestra vida diaria. Los venezolanos de este tiempo deberíamos saber sin embargo que hemos ganado la batalla simbólica contra la dictadura. La hemos ganado en el campo menos esperado y más definitivo del imaginario. La hemos ganado gracias a artistas y escritores, quienes no han cesado de ofrecernos la pintura real de la tragedia, de la decadencia, del crimen, de la corrupción, de la desidia, de la obnubilación chavista y madurista. Y no podrán las generaciones por venir eludir esa pintura, ni podrá la dictadura presente evitar que se encarne como única imagen, caleidoscópica en su horror, de este tiempo; tampoco podrá ninguna propaganda vencer ya la plombiza certeza de sus obras.

En suma, la literatura del siglo XXI en Venezuela estará, ineludible e incontestable, marcada por el hierro del testimonio sobre estos tiempos sombríos, asunto que viene a encontrar su mayor confirmación, también, en nuestra más reciente (y mejor) poesía (Igor Barreto: El muro de Mandelstam; Harry Almela: Silva a la desventuras en la zona tórrida, Alejandro Castro: El lejano oeste; Adalber Salas Hernández: Salvoconducto, entre otros) o en la crónica con la cual tantos hemos intentado dejar nuestra mirada escrita sobre la descarnada realidad que nos ha legado la camarilla de impostores que tomaron por asalto nuestras mejores instituciones –me referiré a la constante prédica de inmensos voceros, de César Miguel Rondón, Antonio López Ortega (La gran regresión. Crónica de la desmemoria venezolana 2000-2016) o Leonardo Padrón a Colette Capriles, Diómedes Cordero, Héctor Torres (Caracas muerde), Arturo Gutiérrez Plaza, Roberto Mata o Willy McKey, y me tomaré la inmodesta licencia de citar mi propia contribución al género (La república baldía. Crónica de una falacia revolucionaria 1995-2014).

Igualmente maculadas por el horror chavista aparecen las artes visuales, el teatro, el performance y la fotografía en Venezuela, en las obras actuales de innumerables creadores: desde del gran testigo de la historia reducida a su más grotesco logaritmo que es Nelson Garrido hasta la afilada inteligencia conceptual de Juan José Olavarría, sin olvidar los incontables artistas empeñados en que nadie olvide nuestra noche colectiva: de Muu Blanco a Teresa Mulet, de Marco Montiel Soto a Luis Salazar, de Deborah Castillo a José Vivenes, de Ivan Candeo a Érika Ordosgoitti y Diana López, solo para mencionar algunos entre la casi totalidad del arte venezolano de estos años. Es precisamente la imposibilidad de hacer una selección lo que revela la certeza allí donde desborda su evidencia: que todo el arte nacional se ha volcado, a la par que la literatura, a dibujar el testimonio de esta edad oscura. Esa es la batalla que aún se libra, pero que ya se ha ganado. Y nadie podrá, cuando se haga el recuento de la producción simbólica de estos años en Venezuela, negar esa certeza.

La guerra de las artes la ha ganado Venezuela, lo que hay de mejor en ella, de cuyo crisol puede esperarse otro país, más habitable y fecundo; un país que se vislumbra, a pesar del sufrimiento presente e inconmensurable de todos, en un futuro próximo, instalado en el espacio de la justicia y en la reivindicación de la memoria para que sean posible entonces una palabra y una imagen más serenas. Podemos hoy contar con esa victoria y con la esperanza que de allí se desprende: porque sabemos que el arte no cambia nunca el mundo, pero fija inexorable y para siempre sus verdades.