El ‘establishment’ científico alemán, con la excepción del profesorado judío, se afilió mayoritariamente al nazismo.

Publicado en: El País

Por: Antonio Muñoz Molina

A las personas de vocación ilustrada nos alarma reconocer que las mayores tiranías y matanzas del siglo XX se legitimaron no con el lenguaje de la religión ni el del fanatismo integrista, sino con el de la ciencia. Lenin, Stalin, Mao y Abimael Guzmán estaban convencidos de que actuaban en nombre del “socialismo científico”, término acuñado por Marx al que todavía le dábamos vueltas en los seminarios de adoctrinamiento de mi primera juventud. Simone Weil, que tenía una formidable educación científica, decía que muchas personas abandonan la religión convencidas de la superioridad de la ciencia, y a continuación abrazan la ciencia como una fe religiosa, con una reverencia hacia dogmas que no entienden tan incondicional como la que antes les llevaba a creer en los milagros o en la Santísima Trinidad. Marx había leído El origen de las especies, y estaba seguro de haber descubierto las leyes fundamentales del desarrollo de la historia igual que Darwin había descubierto las de la selección natural.

A las personas de vocación ilustrada nos alarma reconocer que las mayores tiranías y matanzas del siglo XX se legitimaron no con el lenguaje de la religión ni el del fanatismo integrista, sino con el de la ciencia. Lenin, Stalin, Mao y Abimael Guzmán estaban convencidos de que actuaban en nombre del “socialismo científico”, término acuñado por Marx al que todavía le dábamos vueltas en los seminarios de adoctrinamiento de mi primera juventud. Simone Weil, que tenía una formidable educación científica, decía que muchas personas abandonan la religión convencidas de la superioridad de la ciencia, y a continuación abrazan la ciencia como una fe religiosa, con una reverencia hacia dogmas que no entienden tan incondicional como la que antes les llevaba a creer en los milagros o en la Santísima Trinidad. Marx había leído El origen de las especies, y estaba seguro de haber descubierto las leyes fundamentales del desarrollo de la historia igual que Darwin había descubierto las de la selección natural.

Darwin, un hombre casero, familiar, parsimonioso, tan dotado para la literatura como para la observación de los animales y las plantas, nunca acuñó la expresión “la supervivencia del más fuerte”. Pero ese término muy pronto iba a formar parte de los vocabularios políticos e ideológicos más siniestros, y a justificar lo mismo la inferioridad de ciertas “razas”, y por lo tanto el esclavismo y el colonialismo, como la subordinación de las mujeres o la explotación de los trabajadores. Los hallazgos de Mendel sobre la transmisión de los caracteres genéticos o los de Pasteur sobre el origen microbiano de las enfermedades se utilizaron de inmediato para dar una legitimidad científica a los privilegios de clase, al racismo y al nacionalismo. En el sur de Estados Unidos había evangélicos hostiles a la ciencia que justificaban la esclavitud y luego la segregación con citas del Antiguo Testamento; y también personas de mente avanzada que sustentaban prejuicios idénticos con argumentos tomados directamente de la ciencia. En las primeras décadas del siglo XX, la eugenesia era una disciplina sanitaria y científica del todo respetable en los países más esclarecidos de Europa. El nacionalismo progresivamente enrarecido que estalló como un tumor genocida en 1914 se alimentaba de fantasías históricas, de leyendas de heroísmos y agravios colectivos, igual que de estudios experimentales sobre la fisiología de las razas humanas.

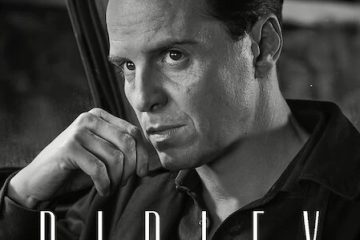

Nacionalismo, racismo, eugenesia, se funden en un brebaje mucho más destructivo porque se manifiestan no con la estridencia ronca del fanatismo, sino con el aire razonado y ecuánime de los hechos científicos. En las mejores universidades de Europa, investigadores con batas blancas medían cráneos, barbillas, distancias entre orejas, altura de frentes, para determinar con todo rigor empírico las diferencias de los tipos raciales, así como la peculiar fisiología de las personas destinadas a la inferioridad o al delito. Para nosotros, la imagen de un nazi o de un fascista es la de un sujeto bronco, despechugado, con una camisa negra o parda o azul, rugiendo consignas ante una chusma ignorante: en una novela reciente de Martín Domínguez, y en un número especial de la revista Métode, de la Universidad de Valencia, se nos recuerda que el establishment científico y académico alemán, con la excepción evidente del profesorado judío, destinado muy pronto a la depuración, se afilió mayoritariamente al nazismo. Las listas de libros destinados a la hoguera en las bibliotecas universitarias no las dictaron intrusos nazis, sino catedráticos y profesores prestigiosos.

La disciplina del trabajo científico resultó perfectamente compatible con la celebración de la irracionalidad y el exterminio. Acaba de publicarse una biografía de Josef Mengele —Unmasking the Angel of Death, de David Maxwell— y en ella, para mi sorpresa inicial, los años de Auschwitz ocupan bastantes menos páginas que los de su formación académica y su carrera como científico. Imaginamos al doctor Mengele como una especie de doctor Jekyll o doctor Frankenstein, un demente entregado a experimentos de desenterrador de cadáveres o de carnicero, un sádico de botas negras de montar y uniforme de las SS. Pero resulta que Mengele fue un estudiante aventajado desde niño y un discípulo de algunas de las mayores eminencias de la biología y la medicina alemanas de su tiempo. Publicaba artículos en las mejores revistas de investigación genética, y sus experimentos con gemelos idénticos en Auschwitz contaban con el aval de los mejores laboratorios universitarios de Berlín. Mengele había dedicado su tesis de doctorado, altamente alabada, a ciertos pormenores de la fisiología de la barbilla que permitían detectar con máxima precisión la pertenencia de un individuo a la raza aria.

Pero el argumento nazi fundamental viene de la epidemiología. La raza, el pueblo originario, la pura nación inmemorial, es un organismo sano y robusto, que sin embargo puede verse invadido por gérmenes patógenos, bacterianos o víricos. La ciencia alimenta la imbecilidad política, pero la imbecilidad política también se contagia a la mirada de la ciencia: el cuerpo es una especie de fortaleza sitiada por invasores invisibles que aprovecharán la menor fisura de debilidad para apoderarse de ella. En toda la prensa antisemita europea, en los discursos nacionalistas de todos los pelajes, la epidemiología suministra una misma metáfora letal: hay un nosotros sagrado, saludable, amenazado siempre, condenado en cuanto baja la guardia, un nosotros que es un cuerpo colectivo al que asedian microorganismos dañinos, bacterias, virus, parásitos. La tarea de la salud pública, política o sanitaria, es la identificación del organismo extranjero y traidor y su exterminio. El judío es el microbio patógeno que engloba a todos los demás: al bolchevique, al apátrida, al comunista en ciertos sitios, o aquel a quien los comunistas designan como adversario en otros. En los años del terror en la Unión Soviética, los enemigos a eliminar son también gusanos o parásitos, microbios traicioneros que chupan la sangre noble del pueblo.

Por eso provoca arcadas y escándalo que ahora vuelva a usarse con desenvoltura ese lenguaje . El hocico inmundo fascista asoma cuando el presidente del Gobierno de Cataluña escribe que “la raza del socialista catalán ha entrado en decadencia al mezclarse con la raza del socialista español”, o cuando Ortega Smith, dirigente de un partido legal en España que se financia con dinero público, asegura que sus “anticuerpos españoles” van a vencer al “maldito virus chino”, o cuando Donald Trump dice que el Covid-19 es “un virus extranjero”. No puede haber tolerancia, no hay término medio.

Conceder un rango de normalidad a esa clase de afirmaciones es aceptar la infección mental más destructiva que ha conocido la especie humana.